染色の現場を見せていただくとまず、長く大きな機械が目に入る。これが『オート・スクリーン』の機械だ。25メートル・プールを縦に半分にしたくらいの大きさがある。原理としてはTシャツなどへのシルクスクリーン印刷と同じと聞いていたので、想像よりも機械が大きくて驚いた。奥に染める前の生地がセットされ、そこから続く長い台に組み付けられた九枚の『版』で一色ずつ色が刷り重ねられる。版は上下に動くのみで、その下を生地が移動していき、すべての版を通過すると柄が完成する。というのが一連の流れだ。

手前の右側では、『色糊』が作られている。『色糊』とは、いわゆるインクのような物で、原画の色使いを再現するように、いくつもの染料を調合して糊を混ぜた物だ。一版につき一色ずつオリジナルのレシピが作られる。そのレシピに従って職人さんは、細いチューブのついた無数の染料の瓶から、手際よくいくつかの色を取り出しビーカーに取る。その様子は科学の研究室さながらだ。それを糊の入った大きなバケツ状の容器に注ぎ、専用の機械で攪拌して出来上がる。

『色糊』の準備に合わせて、『オート・スクリーン』では『版』の設置が進んでいる。『版』は縦2.5メートル、横1メートルほどの金属製の枠に、細かい網目の紗を張り付け、色糊を通す部分と通さない部分を作った型のことだ。柄と生地に合わせて彫り方や網目のサイズを決めるなど、ここにも技術と経験 が詰まっている。版は天井の光が透けて綺麗な青色をしていた。大きな版が台に立てかけられて、九枚並んだところは壮観だ。 台への設置が始まる。版はずっしりと重い。それを台の上に置くと、二人の職人さんがこちら側と反対側で、位置を調整して固定していく。刷った時に柄がずれないように、版の四隅にある十字形を目印に、正確に固定する。トントン、コンコンと小気味の良い音をさせながら版の枠を手で叩き位置を微調整するのだが、二人の職人さんは声を掛け合うでもなく作業を進める。それでも息のあった様子でほぼ同時に版を台に固定するためのハンドルをギュッと捻る。そして次の版に移りトントン、コンコン。これで100分の1ミリのズレもないのだと言う。

台の奥では染める前の生地が『オート・スクリーン』に取り付けられている。生地が綺麗に台上へ送り出されるように、あらゆる工夫がされていた。ポータークラシックのアロハ生地は特に柔らかく流れやすい。これがなかなかの難題でしわにならず、引っ張られすぎず、一定の状態で生地が送り出されることに細心の注意が払われている。バーやローラーを都合15箇所も通過していく。そのうちの一つ、始めの方のローラーには左右にたくさんの針の付いたホイールが付いていて、皺を伸ばしながら回転している。続く細いローラーには真ん中から左右に反対巻きの溝が切られていて、ここを通過することで生地は微妙な力で左右に張られていく。終盤では厚手の布で生地を台になでつけることで空気を抜き、最後には紙で軽く撫でつけられて、いよいよ最初の版へと流れていく。

版と生地の取り付けが終わるころ、台上の版に、『スキージ』という生地に糊を刷るヘラがとりつけられる。刷る力や速さも生地や柄、染料によって調節するのだという。その上に糊が注がれる。版と色糊の組み合わせを職人さんが一つずつ指差し確認。いよいよ染めが始まる。 ゴーッという音を立てて『オート・スクリーン』が動き始める。版が生地へ降りたところに合わせて、スキージが一往復、行きで糊を版全体に広げ、帰りに生地へ刷る。すると版が持ち上がり、生地を乗せた台が版一つ分の距離を進む。これを繰り返して、版の下を通過するごとに一つずつ色が加わっていき、全ての版を通過すると完成した絵柄が映し出される。

一版目、生地の上に『ALOHA』の文字や人物の輪郭などの黒が刷り出される。「わぉ!」と感嘆の声が漏れる。もうかっこいい。二版目のグレーではフラガールのヘアスタイルや椰子の木のたわわな葉が姿を見せる。 順に生地が進んでいく度に現れてくる図柄に思わず唸る。ところが五版目では、一目では何色が加わったのかわからななかった。版を見ると細い円のようなものと100円ライターくらいの大きさの四角いシルエットが数箇所あるだけだ。しばらく立ち止まって目をこらす。するとようやく、ダイヤモンドヘッドにかかる月と夜空の淡い輪郭と、夜の海に波間の陰影を表す影だということがわかった。この黒は一版目の黒とは別の色だった。わずか数平方センチのために同じ手間がかけられている。なんと贅沢な版だろう。 版を重ねるごとに全体像が完成していく様子を間近でみていると、生地の大きさも相まって、まるで大迫力のアニメーション映画を見ているようだ。 機械が動いている間、職人さんたちは、版と版の隙間から見える色の具合、スキージの動き、糊の広がり方、生地の状態、あらゆる状況に目を凝らし、片時も目を離さない。それでいて留まっていることはなく、絶えず場所を変えながら、生地の染め上がりと『オート・スクリーン』の動きを見つめ続けている。

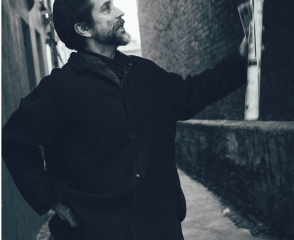

一人だけ一箇所から動かない職人さんがいた。大きな生地全体をくまなく見るように顔を動かし、時に見本と見比べて、仕上がりを確認していく。刷り上がった生地に思い通りの色が出ているか、それが最初から最後まで続いているか見守っている。

『オート・スクリーン』は、全く『オート』ではなかった。機械が得意なことと、経験を積んだ職人さんにしかできないことが掛け合わされて、最高の仕事がされているのだ。25メートル・プール半分ほどの大きな機械は職人さんの大切な『道具』であり、その『道具』を使った職人さんの手仕事なのだ。

染色は数時間で終わった。職人さんの集中力の凝縮した時間はもっと短くも感じられた。今回見ることはできなかったが、この本番の染色を迎えるまでの準備を思うと、また途方も無い手間をかけていることは想像に難く無い。 台から版が取り外されて、また次の柄の染色の準備が進んでいる。その間、版は丁寧に水洗いされて拭き上げられ、色糊の容器も手際よく片付けられていく。次にこの版が使われるのは来年だろうか。聞けば色糊は気温や湿度によってもその作り方に調整が必要なのだそうだ。 たくさんの時間と手間をかけて準備をし、一時の本番を迎える。そして終われば、全く同じ仕事は二度とない。一期一会である。

職人さんのキビキビとした動きと繊細な仕事を見て、茶道の教えにある「重いものは軽々と、軽いものは重々しく扱う」というのを思い出した。